発端

LT3080を使用すると簡単に0Vから出力できる可変電源を作れると知り、作ってみようと思い立った。

可変電源があれば、DC/DCコンバーターなどの効率や動作範囲などを調べるのに便利だと思った。

可変電源があれば、DC/DCコンバーターなどの効率や動作範囲などを調べるのに便利だと思った。

構想

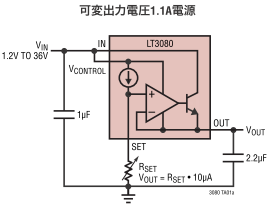

LT3080は抵抗1本で出力電圧を設定できる便利なICである。

しかも、0Vから出力することができる。LM317は1.25Vからしか出力できないので、この点が非常に魅力的だ。

(リニアテクノロジのデータシートより)

この回路で、RSETをロータリーSWで設定してやれば、簡単に任意の電圧を作れるのではないかと思った。

問題はロータリーSWであるが、秋葉原をいろいろ回った結果、安くてちょうど良いものを見つけることができた。

しかも、0Vから出力することができる。LM317は1.25Vからしか出力できないので、この点が非常に魅力的だ。

(リニアテクノロジのデータシートより)

この回路で、RSETをロータリーSWで設定してやれば、簡単に任意の電圧を作れるのではないかと思った。

問題はロータリーSWであるが、秋葉原をいろいろ回った結果、安くてちょうど良いものを見つけることができた。

問題その1:発熱

可変電源で問題となるのは発熱である。今回は15VのスイッチングACアダプタを使用することにしたのだが、たとえば1V出力で100mA出力すると1.4Wがロスとなる。無駄だし、発熱も心配になる。

そのため、データシートにのっていた、DC/DCコンバーターと組み合わせる回路を試すことにした。DC/DCコンバーターは、入手性の良さから新日本無線のNJM2360Aを使用することにした。

そのため、データシートにのっていた、DC/DCコンバーターと組み合わせる回路を試すことにした。DC/DCコンバーターは、入手性の良さから新日本無線のNJM2360Aを使用することにした。

ブレッドボードで組んでみた

ブレッドボードで組んでみたところ、あっさり動作した。LT3080も簡単だが、NJM2360Aも非常に簡単に動作する。(ただし、効率はそれほど高くない)

問題その2:無負荷時の動作

LT3080についてネットでいろいろ調べたところ、どうやら無負荷では出力電圧が安定しないらしいことが分かった。最低でも1mA位は流さないと行けない。

ここで問題となるのは、今回作ろうとしているのが可変電源であると言うことで、たとえば0.1Vで1mA流そうとして100Ωのブリーダー抵抗をつなげると、10V出力時は100mAも流れてしまう。

今回は、電圧検出回路とリレーを組み合わせ、約2Vでブリーダー抵抗を切替えるようにした。また、リレーがばたつかないように、ヒステリシスを持たせることとした。

ここで問題となるのは、今回作ろうとしているのが可変電源であると言うことで、たとえば0.1Vで1mA流そうとして100Ωのブリーダー抵抗をつなげると、10V出力時は100mAも流れてしまう。

今回は、電圧検出回路とリレーを組み合わせ、約2Vでブリーダー抵抗を切替えるようにした。また、リレーがばたつかないように、ヒステリシスを持たせることとした。

ケースへの組み込み

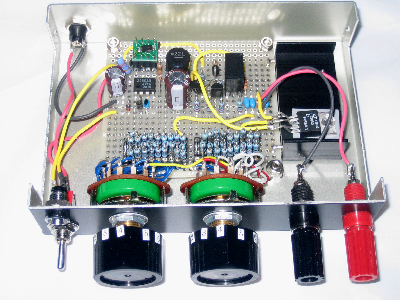

ユニバーサル基板で回路を作成しなおし、ケースに入れた。

問題その3:誤差

ロータリーSW2個で、1Vおよび0.1V単位で0~9.9Vまで切替えられるようにしたが、いざ出力電圧を測ってみると誤差が大きい。

データシート上はワーストで2%なので、そのくらいなら問題ないだろうと考えていたが、いざ電圧を見てみると、たとえば5.5Vに設定しても誤差が2%あると5.6Vになってしまう。

これだとさすがに問題がある。最初から半固定抵抗で調整できるようにしておけば良かった。しかし、いまさら作り直す気力もなく、サブ基板などをケースに入れるのも面倒なので、出力電圧を測り、抵抗値を逆算して合成してなんとかテスターの読みで±0.2%位に入るように調整した。

データシート上はワーストで2%なので、そのくらいなら問題ないだろうと考えていたが、いざ電圧を見てみると、たとえば5.5Vに設定しても誤差が2%あると5.6Vになってしまう。

これだとさすがに問題がある。最初から半固定抵抗で調整できるようにしておけば良かった。しかし、いまさら作り直す気力もなく、サブ基板などをケースに入れるのも面倒なので、出力電圧を測り、抵抗値を逆算して合成してなんとかテスターの読みで±0.2%位に入るように調整した。

感想

早速、ジュールシーフなどをつなげてみて、何Vから動作するか確認したりしてみた。ジュールシーフは0.6Vから動作することが分かった。(トランジスタのVBEが0.6Vだからだろうか)。もっと細かく見たい気もするが、つまみを回すだけで好きな電圧を設定できるのは非常に便利だと思った。

反省点はいろいろあるが、

(1)あまり電流が流せない(200mAくらい)。いろいろ理由があると思うが、少なくとも500mA位は流せるようにしたかった。DC/DCコンバータ部分に改良の余地がある。

(2)ケースに組み込みにくい。一度組み込んでねじ止めすると取り外すのに一苦労する。もうちょっと余裕を持った組み込みを考えれば良かった。

(3)最高出力電圧が低い。15V位出せればもっといろいろできたかも。

反省点はいろいろあるが、

(1)あまり電流が流せない(200mAくらい)。いろいろ理由があると思うが、少なくとも500mA位は流せるようにしたかった。DC/DCコンバータ部分に改良の余地がある。

(2)ケースに組み込みにくい。一度組み込んでねじ止めすると取り外すのに一苦労する。もうちょっと余裕を持った組み込みを考えれば良かった。

(3)最高出力電圧が低い。15V位出せればもっといろいろできたかも。

参考リンク

下記のサイトを参考にさせていただきました。

改訂履歴

2013.03.03 初版Copyright (c) 2013 Akinori Shoji, All Rights Reserved.

Homeに戻る